HIITとタバタ式HIIT:違いと効果的なやり方まとめ

HIIT(High-Intensity Interval Training)は、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたトレーニング方法で、短時間で効率的にトレーニングを行うことができます。HIITは、高強度で短時間の ... ]]>

HIIT(High-Intensity Interval Training)は、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたトレーニング方法で、短時間で効率的にトレーニングを行うことができます。HIITは、高強度で短時間の ... ]]>

HIIT(High-Intensity Interval Training)は、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたトレーニング方法で、短時間で効率的にトレーニングを行うことができます。

HIITは、高強度で短時間の運動と、低強度で長時間の運動を交互に繰り返すことで、体内の代謝を促進し、エネルギー消費を増やすことができます。この記事では、HIITとタバタ式HIITの違いやり方について詳しく解説します。

HIITは、短時間で高強度の運動を行うことで、有酸素運動と筋力トレーニングの両方の効果を得ることができるトレーニング方法です。

タバタ式は、HIITの一種であり、日本の研究者である田畑式教授が考案した運動法です。

高強度の運動は、短時間で行うため、心臓や筋肉を強く刺激することができます。また、低強度の運動は、回復を促進するため、高強度の運動を繰り返すことができます。HIITを行うことで、有酸素運動と筋力トレーニングの両方の効果を得ることができます。

HIITは、短い間隔で高強度の運動を行い、その後に低強度の運動で、筋肉の疲れを最小限に抑えつつ、カロリーを効率的に消費することができるトレーニング方法です。

HIITには、ランニングやスプリント、ジャンプ、バーピーなど、さまざまな運動が使われます。

タバタ式トレーニングは、HIITの一種で、20秒間の高強度の運動と10秒間の休憩を繰り返すトレーニング方法です。

最大の特徴は、4分間でトレーニングが完了することです。タバタ式トレーニングは、HIITのように様々な種目を使うことができますが、一般的には、サイクリング、ランニング、スクワット、ジャンプ、腕立て伏せ、などが使われます。

どちらも心肺機能の向上(有酸素&無酸素)、糖尿病予防、生活習慣病予防、新陳代謝促進(脂肪燃焼促進)、ミトコンドリア機能改善が期待できます。

HIITは、自分自身の体力に合わせて調整することが重要です。最初は、高強度の運動と同じくらいの時間の低強度の運動を繰り返すことから始めましょう。

10秒から20秒程度の高強度の運動と同じくらいの時間の低強度の運動を繰り返すことが一般的です。

徐々に、高強度の運動の時間を長くし、低強度の運動の時間を短くしていきます。

タバタ式HIITは、20秒の高強度運動と10秒の休憩を8セット繰り返す、合計4分間の運動です。

例えば、20秒間のスプリント運動を行い、10秒間の休憩をとり、これを8セット繰り返します。

心拍数を重要にしており、最大心拍数の90%を目指して運動していきます。

最大心拍数は

220ー(自分の年齢)=最大心拍数

で計算します。

例:30歳だとすると

220-30=190

190の90%なので約170拍/分を目指して運動をする

HIITは、短時間で効果的に代謝を促進し、エネルギー消費を増やすことができるため、ダイエットや体力アップに効果的です。

HIITは、効果的なトレーニング方法である一方、注意点もあります。

自分自身の体力に合わせて行うことが大切で、急激にHIITを開始することは、怪我や体調不良の原因になる場合があるため、適度なペースで始めることが重要です。

ここが1番重要で、HIITを行う前には、十分なウォーミングアップやストレッチを行い、筋肉を動きやすい状態を作ることが大切です。

怪我をしないことが1番大切になります。

HIITは、適切に行うことで大きな効果を発揮するトレーニング方法ですが、過剰な負荷は逆効果になる場合があるため、注意が必要です。

HIITのプログラム例を紹介します。

ウォーミングアップ(15分)

HIITプログラム(20分)

タバタ式HIITプログラム(4分)

クールダウン(5分)

いかがでしたか?HIITは、忙しい現代人には嬉しい、短時間で効率的にトレーニングを行うことができるトレーニング方法です。

最近の研究により、HIITによる運動は、BDNFの産生を増加させることが示されています。

特に、HIITによる運動は、有酸素運動や一定強度の運動よりもBDNFの分泌を増加させるという報告があります。

「脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方」 ではBDNFの増加は、脳の認知機能、気分、ストレス耐性などに影響を与えることが知られており、HIITは脳機能の改善にも効果的であることが示唆されています。

つまり、HIITはや代謝の改善だけでなく、脳の健康にも良い影響を与えることが期待できますので脳も身体も若々しくいたいなら最適な運動です!

健康は毎日コツコツと積み重ねていきましょう!

ありがとうございました。

]]> 満月と睡眠については、昔から色々な話や研究もされています。 満月ほど神話的な現象はない。歴史上、神話や夢、迷信などあらゆるものと結びつき、人類を魅了してきた。また、満月は病状に影響を及ぼすとされ、潮の満ち引きもコントロー ... ]]>

満月と睡眠については、昔から色々な話や研究もされています。 満月ほど神話的な現象はない。歴史上、神話や夢、迷信などあらゆるものと結びつき、人類を魅了してきた。また、満月は病状に影響を及ぼすとされ、潮の満ち引きもコントロー ... ]]>

満月と睡眠については、昔から色々な話や研究もされています。

満月ほど神話的な現象はない。

歴史上、神話や夢、迷信などあらゆるものと結びつき、人類を魅了してきた。

また、満月は病状に影響を及ぼすとされ、潮の満ち引きもコントロールするほどの力を持っています。

女性は生理周期は月との関係もあると言われています。

本当なの…?

今回は、ストックホルム大学とカロリンスカ研究所の名誉教授で睡眠専門家のトービョルン・オーカーシュテット氏の「月と睡眠の関係」について解説してきます。

これをみれば「月と体の関係」がわかり、睡眠に影響を及ぼすかどうかがわかります!

トービョルン氏は

「この質問に答えるのは簡単ではないと語る。

長年にわたるさまざまな研究により、睡眠障害と満月に関連性があるとする研究結果もあれば、そのような関連性はないとする研究結果もあります。

効果があるかどうかについては、全くコンセンサスが得られていません。

しかし、さまざまな派閥があれこれと主張している」

と言っています。

2013年のスイスの研究では

満月のない夜と比較して、被験者が眠りに落ちるまでに5分長くかかり、睡眠時間が20分短くなったことが分かっています。

2019年の別の研究では

満月と深い眠り、睡眠時間、総睡眠時間などの睡眠の質が悪くなることの関連性が出てきました。

月の光は、管理された条件下で行われたので除外されている可能性があります。

なんだ!満月になるとやっぱり効果あるじゃん!

多くの研究で問題なのは、参加者が満月に気づいて寝ると、そのことを考え、眠りが浅くなる。

そうすると、満月の影響だと思われる可能性が高くなるんですよ。

トービョルン氏は否定しいます。

人間には、あまりにも水分が少ないのです。

月の引力は、湖や小さな内海の水にも影響しません。

その場合、湖も海のように沈んだり上がったりすることになります。そのため、影響を与えるためには大量の水が必要なのです。

むしろ、その後に起こる眠れないことへの予感のようなものだと考えている。

人類学者の中には

収穫の時期にはほとんどの人が24時間体制で働いていたので

「満月になると眠りが浅くなるのではないか?」

と結びつける人もいます。

古い伝統の中で満月になると眠りが浅くなるという言い伝えがあるそうです。

日本では職人さんが月の周期を見て仕事していたみたい。

「根拠は非常に不明確だが、満月と睡眠不足の間に関連性がないという証拠の方が、その逆よりも多い」

要するに、

エビデンス的には

月の満ち欠けと精神的幸福・精神病・自殺との間の関係はない。

結局、自分は繊細だと感じている人は必ずいるのですが、全体から見れば、そう信じる根拠はない。

月になると特に寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする人ならトービョルン氏からのアドバイス

満月であることを意識しないようにする。

カレンダーや窓の外を見てはいけない。

なぜなら、

「満月になると眠りが浅くなる」という期待を持てば、それが現実になるからです。人間とはそういうものだ」

眠れなかったら瞑想や筆記開示がおすすめです。

頭の中のモヤモヤは書いて吐き出しましょう。

これから始めたい人へ 「マインドフルネス 瞑想」のやり方簡単解説

これから始めたい人へ 「マインドフルネス 瞑想」のやり方簡単解説 ほとんどの古代文化では、月は神話の一部でした。

神、メッセンジャー、善または悪の象徴、死と再生の象徴として。

月は女性であり、時には男性であり、太陽と夫婦や兄弟のこともあった。

月はイエスのはりつけのイメージで、三日月はイスラム教の重要な象徴になっています。

ギリシャ神話では、月は女神、アルテミス、またはセリーン。

民間伝承では、月は水と関連があることが多く、月の女性的な側面は、月経周期に関連しています。

月明かりの下で寝ることは、ダメだと考えられてきました。

特に満月になると、一部の人々が狼男に変わり、「変貌する」と言われています。

狼男は昔から有名なお話ですよね。

「変身物語」の中で、オウィディウスは、神をだまして人間の肉を食べさせようとした後、ゼウスによって狼男に変身したリカオン王の物語を語っています。

日本では、満月の時には犯罪や事故が多いと聞いたことがあるよ

月が人間の健康に影響を与える可能性があるというのは古代の概念。

4000年前、ハンムラビ法典は、月が犯罪者の体から逸脱しない罰で犯罪者を悩ませていると述べています。

中東とインドの両方で、おそらく月明かりの淡い白色と患者の皮膚との類似性のために、月はハンセン病と関連していた。

クヌート・タルクヴィストは、彼の爆発的な作品「神話と詩、民間伝承とカルトの月」(1948年)で、月のアラビア語の形容詞のいくつかは「斑点」または「リーパー」であると述べています。

彼はまた、ボ・カルペランが秋に「すべてのネズミがハンセン病の月の周りに集まってかじる」という詩を書いていると指摘しています。

月は人間に健康を与えることができます。

夜に月明かりの下でハーブを選ぶことは、バビロニア人の治癒効果を高めると考えられていました。

月はまた、出産時にしばしば有利な力でした。

ギリシャ人の間では、セリーンはすべての母親の愛国者でした。

新月の時に出産が多いって助産師さんが言ってたよ!

ヒポクラテスとアリストテレスは、月の満ち欠け、月経周期、性的欲求の間に強いつながりがあると考えていました。

月経周期は月が下がったときに始まり、性欲は満月になるまで増加し、徐々に下がってくる。

しかし、ブログの初めの方でも書いたようにエビデンスが未だにはっきりしていないのが現状。

月の満ち欠けと精神疾患/てんかんとの関連を主張しました。

月明かりの夜が晴れ渡った後、地上の植物は露に濡れ、人間の体液や精神機能に影響を与えたと考えられました。

パラケルススは月の満ち欠けと病気の関係を研究し、満月で狂気になると主張しました。

19世紀の医学界では、

「新月が大気を加熱し、それが脳を柔らかくし、てんかん発作または精神病の再発を引き起こした」

と考えられていました。

1854年、医師のモローは、施設に収容されたてんかん患者の5年間の研究を発表し、月の満ち欠けとてんかん発作の頻度との間に関連性がないことを発見しました。

問題は解決されず、20世紀後半でさえ、月と魂の間に関係があると指示している人たちがいました。

彼らは、月の引力が私たちの体の水に影響を与えたと想像しました。

これは、実際にはほとんど弱い潮汐効果。

エビデンス的には月の満ち欠けと精神的幸福・精神病・自殺との間の関係はない。

健康でより良い人生を過ごしましょう!

では、また!

最近の研究では、腸は消化吸収だけでなく、「感情・人格」のコントロールに関わっているのではないかと言われいます。腸内環境を良く保つかは、現代生活の健康維持には必須のやるべきことの一つです!過敏性腸症候群に使われる食事法、【 ... ]]>

最近の研究では、腸は消化吸収だけでなく、「感情・人格」のコントロールに関わっているのではないかと言われいます。腸内環境を良く保つかは、現代生活の健康維持には必須のやるべきことの一つです!過敏性腸症候群に使われる食事法、【 ... ]]>

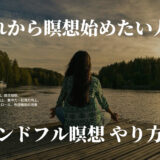

最近の研究では、腸は消化吸収だけでなく、「感情・人格」のコントロールに関わっているのではないかと言われいます。腸内環境を良く保つかは、現代生活の健康維持には必須のやるべきことの一つです!

過敏性腸症候群に使われる食事法、【FODMAP(フォドマップ)】を参考にしよう!

詳しく知りたい方はこの本がおすすめ!

モナッシュ大学の研究チームが過敏性腸症候群(IBS)に対しての考えた食事療法です。

IBSの症状は「特定グループの炭水化物(FODMAP)が引き起こすらしい」ということを発見しました。

| F | fermentable:発酵性の糖質 |

| O | oligosaccharides:オリゴ糖 (フルクタン、ガラクトオリゴ糖) |

| D | disaccharides:二糖類 (ラクトース) |

| M | monosaccharides:単糖類 (フルクトース) |

| And | |

| P | polyols:ポリオール (ソルビトール、マンニトール、イソマルト、キシリトール、グリセロール) |

小腸で吸収されにくい炭水化物のグループのことを指します。

全世界の10%~20%の人々がIBSに苦しんでいます。

男性よりも女性が多く、身体が衰弱したり、仕事、睡眠、人間関係などに影響が出る病気。

原因は不明で、臨床検査,X線撮影,生検してもわからない。

ストレスが原因ではないかと言われていましたが、小腸が原因で起こることもあるようです。

過去3ヶ月間、月に3回以上の腹痛やお腹の不快感が繰り返し起こり

①排便すると、腹痛や不快な症状が和らぐ

②お腹が痛い時に便(便秘、下痢)の回数が増減する

③腹痛・不快の時、便の形が硬くなったり、水っぽくなる

食事法は3つの段階があります。

1.制限

2.制限解除

3.メンテナンス

2週間~6週間、高FODMAP食品を全て控えます。

この期間中に食べるものを低FODMAP食品のリストにあるおすすめ食品のみを食べます。

グルテンフリーの穀物、少量のナッツや種、特定の野菜や果物、タンパク質、硬いチーズ、乳糖なしの乳製品など

(O)オリゴ糖

納豆、きな粉、ごぼう、玉ねぎ、えんどう豆、にんにく、豆腐、小麦など

(D)二糖類

牛乳、ヨーグルト、アイスクリームなど

(M)単糖類

はちみつ、果物など

(P)ポリオール

シュガーレス菓子、プルーン、イチジク、マッシュルームなど

自分の体をよく観察し、除去していた高FODMAP食品を徐々に食事に再導入します。

復活させても症状が出なければ、とっても問題ない高FODMAP食品になります。

これを繰り返して、自分の不調の原因となる食べ物を見つけます!

約6〜8週間で行います。

どの食品が身体に合う・合わないのかがわかるようになると、自分向けのバランスの良い食事プランを立てられるようになります。

調子が悪くなったら、1に戻して自分に合う食材を見つけましょう!

高FODMAP食品を食べ過ぎないよう注意する必要がありますが、お腹の不調に比べたらかなりストレスが緩和します。

注意!

低FODMAP食事法を厳密に長期間続けることはおすすめできません。

なぜかというと、高フォドマップの食品は栄養価が高く、私たちの体に欠かせない栄養素を含んでいるものも多いため、完全に排除すると栄養が偏ってしまうことがあります。

また、腸を活性化させる食材も多いため、便秘などにも注意が必要。

低フォドマップの中の食物繊維が豊富な食材はキャベツやキウイフルーツなどがあり、便秘が気になった時に取るのもおすすめです。

足りない栄養素はサプリメントで補ってもOKです。

ミシガン大学ヘルスシステムが実施した2016年の臨床試験では、

6週間以上

低FODMAP食事法を続けた結果

半数以上のIBS患者の症状が緩和された。

生活の質が向上し、よく眠れるようになり、症状を理由にスケジュールをキャンセルすることが少なくなったそうです。

FODMAPの専門家である管理栄養士ケイト・スカーラータ氏によると、IBSに苦しむ人々の最高75%がFODMAP食事法の食事制限をしっかりと行うと効果が得られるそうです。

小麦のものを控えたりすると体調が良くなる人もいます。

日常生活でどんなふうに取り入れたらいいのかを紹介します。

小麦やライ麦、大麦、ニンニク、チーズなどは高FODMAP。

もちろん、麺類もアウト!

十割蕎麦、ビーフン、フォーなどを代わりに食べよう!

アーモンド10粒以下、くるみ、ピーナッツなら低FODMAP。

ピスタチオやカシューナッツは高FODMAP。

食べ過ぎると高フォドマップになるナッツもあるから気をつけよう!

※「大豆由来」の豆乳→高FODMAP

「大豆抽出物由来豆乳」→低FODMAP

日本の豆乳はほぼ大豆由来なので、大豆抽出物由来のものを探すのはなかなか難しい

このサイトでどの食べ物が低いか高いかがわかります!

腸に穴があいて、体内には取り込まないはずの細菌や毒素などの有害物質が体の中に入り

さまざまな症状を引き起こす病気が

リーキーガット症候群です。

症状

原因不明の熱、筋肉痛・関節痛、胸やけ、息切れ、吐き気、腹痛、抜け毛・もろい爪、お腹の張り・消化不良、不眠症、記憶力低下、集中力低下、不安感、まとまらない考え、疲労感、下痢・便秘、口臭、神経過敏、食欲低下、ニキビ、じんましん、喘息、アトピー性皮膚炎、クローン病、過敏性腸症候群など

食事だけではなくて、原因を作らないようにすることが大切ね!

iHerbで紹介コードを入れると嬉しい特典が!

California Gold Nutrition

California Gold Nutrition, LactoBif(ラクトビフ)プロバイオティクス、50億CFU、ベジカプセル10粒

CGN00964

【世界問題】不足している栄養9つ ]]>

【世界問題】不足している栄養9つ ]]> 食べ物と性格には密接な関係があるようです。 オーストラリアで、合計1,000人を対象にした研究によると 苦味のあるもの(コーヒー・ビール・セロリ・トニックウォーター・大根など) を好む人は操作的冷淡鈍感などの反社会性パー ... ]]>

食べ物と性格には密接な関係があるようです。 オーストラリアで、合計1,000人を対象にした研究によると 苦味のあるもの(コーヒー・ビール・セロリ・トニックウォーター・大根など) を好む人は操作的冷淡鈍感などの反社会性パー ... ]]>

【健康ニュース】では

五本の柱(睡眠・食治・智恵・運動・手当て)のバランスが整えられる為の情報を発信しています。

自分の体を知らなければ、何をやっていいかわからないので少しでも自分の健康状態を知るきっかけになってくれればいいなと思います!

食べ物と性格には密接な関係があるようです。

オーストラリアで、合計1,000人を対象にした研究によると

苦味のあるもの

(コーヒー・ビール・セロリ・トニックウォーター・大根など)

を好む人は

操作的

冷淡

鈍感

などの反社会性パーソナリティ障害の特性を持っている人が高くなる

と発表されました。

苦い味覚には、暗い性格特性(特に精神病・サディズム)に関連している可能性があるようです。

性格と食物の研究はいくつか行われているが、結果はコミットしているわけはない。

唐辛子の辛さをどう感じるかを検証した研究があります。

その結果

アドレナリン分泌が活発な人は

(車でスピードを出す人、ギャンブル好き、危ないことが好きなど)

唐辛子の辛さに耐性が強いという結果が出ました。

負けず嫌いや肯定的欲求が強い人も同じだったそうです

2011年ノースダコタ州立大学の研究では

キャンディーやキャラメル、チョコレートケーキなどの甘いものが好きな人は、フレンドリーで思いやりのある人、災害の後にボランティア活動をする可能性が高いことを示しました。

しかし、これは民族的に違いがあるので全員に当てはまるわけではないと研究チームは言っています。

嗅覚と味覚喪失治療専門とする神経学者で心理学者のアラン・ヒルシュ先生は、

人々の味覚の好みを人格特性に結び付けてきました。

18,000人を超える人々の味・好みと性格を調べて、スナック菓子〜アイスクリームまで相関関係を結びつけてきたそうです。

アラン先生は

「髪を梳く方向、ネクタイの色、履いている靴、乗っている車種など、基本的に私たちの行動はすべて、その人の根本的な性格を反映しています」

「問題は、それが何を意味するのかを理解できるほど、私たちは賢いかどうかということです。」

と言っています。

ウォッカフレーバーの好みを調べた研究では

ピーチ、バニラ、オレンジ、クランベリー、ラズベリー、シトラスの

ウォッカをブラインドテストして好みと性格の相関を作成しました。

(なぜウォッカかというと、全て同コストで複数のバラエティがあるからだそうです)

葡萄から作られたウォッカ↓

「一般的な苦味の嗜好は

マキャベリズム、サイコパス、ナルシズム、日常的サディズムの強い因子として浮上した」

そして、

「この結果は、人々が苦い味の食べ物や飲み物をどれくらい好むかは、その人の性格がどれくらい暗いかと安定的に結びついていることを示唆している」

とアラン先生は言っています。

なぜ、好きなものと性格が繋がる理由として

「0歳〜7歳までに性格が形成されて、それと同時期に食の好みが形成されるから」

ではないかと考えています。

味覚は4歳までに決まるとも言われていますね。

脳の中で、性格に関係する部位と嗅覚・味覚系を処理する部位が同じだという所も1つあります。

辛い食べもの研究家で共著者のヘイズ先生は、

「食べ物と性格の間には自然選択とのバランス関係があるのかもしれない。」

人間は部族的な生き物で、原始時代だった頃は集団行動をしていた。家にいてベリーを摘む人もいればマンモスを狩る人も必要。それは人間の条件の一部で、それが食の好みにつながることはそれほど驚くことはない」

と言っています。

6腑は一気に紹介します!ここも大事なので、しっかりついてきてくださいね!それではいきましょう! 胆(中正の官) 決断を管理する府と言われています。 胆は肝の表裏なので、流す機能に関与するが、決断・勇気などに関係が深い。 ... ]]>

6腑は一気に紹介します!ここも大事なので、しっかりついてきてくださいね!それではいきましょう! 胆(中正の官) 決断を管理する府と言われています。 胆は肝の表裏なので、流す機能に関与するが、決断・勇気などに関係が深い。 ... ]]>

6腑は一気に紹介します!

ここも大事なので、しっかりついてきてくださいね!

それではいきましょう!

決断を管理する府と言われています。

胆は肝の表裏なので、流す機能に関与するが、決断・勇気などに関係が深い。

化物が起こる所といわれています。

化物はバケモノではなく「かぶつ」と言い、食べたものが分かれることを言います

黄帝内経霊枢 脹論篇 では、「咽頭〜小腸まで”伝送”とも表現しています」

濁→糟粕とも表現される

濁→糟粕とも表現される水穀の海として有名な胃!

食べ物は上から下に向かって移動する。

上に上がることは通常ない!

これを「通降を持って順となす」と表現します。

5竅を閭里(りょり 集落)の門と表現している。

肺と表裏の関係。

大腸は皮膚に相応する。

腎と表裏の関係がある。

津液があり、気化により津液が発生する所。

別名は「津液の府」と言われる

黄帝内経 刺法論 篇 では津液でなく精液を蔵するとしている

膀胱は腠理・体毛に相応する

5蔵6府・6蔵6府の時に出現する府。

糟粕から津液を蒸らして気化させる

→精微から肺脈に注ぐ

→精微を気・血・津液の流通経路を確保する

必要に応じて、津液を体外に排出する

ここまでが蔵府のお話になります!

今日はここで休憩。

ついに世界観の設定も終わりました。次は各属性のお話になります。ここがヒーラーに大事なスキルなのでしっかりやっていきましょう! 肝(かん) ※西洋医学の肝臓と違うので注意 将軍の官 五行論では「木」に属する心・小腸→促進脾 ... ]]>

ついに世界観の設定も終わりました。次は各属性のお話になります。ここがヒーラーに大事なスキルなのでしっかりやっていきましょう! 肝(かん) ※西洋医学の肝臓と違うので注意 将軍の官 五行論では「木」に属する心・小腸→促進脾 ... ]]>

ついに世界観の設定も終わりました。

次は各属性のお話になります。

ここがヒーラーに大事なスキルなのでしっかりやっていきましょう!

※西洋医学の肝臓と違うので注意

血を溜める機能を持つ

脾の持ち上げる力を補助して、気・血・津液を流して全身に栄養を巡らせる

精神活動の調節と筋肉を維持する機能を持っている

五行論では「木」に属する

心・小腸→促進

脾・胃→抑制

西洋医学との関係

・自律神経、肝臓の部分機能、 血液循環調節機能 、視覚系の一部、月経調節機能と当てはまる

魂を持ち、筋肉の状態が「爪」に出る

①疏泄機能を管理する

疏→通じる

泄→散る、排泄

要するに

「体の全体に機能を通行させる」(線路をひく)

疏泄作用は「気の運動(気機)」にあわられる

1.精神状態を安定させる

(西洋医学だと大脳辺縁系・新皮質が当たる)

2.脾胃の運ぶ作用を助ける

(消化を助ける)

3.気血の流れを調節

(気滞になると季肋部・小腹に痛みが出る)

②血を溜める機能

血を溜めて、血の流れる量を調節する。

肝血は、陽気が過剰にならないように制御する

③筋を管理する

全身の筋肉・関節運動を管理する

④目と通じて、状態は爪に出る

肝の経脈は目につながり、目は肝経の気血によって栄養される!

つまり、目の変化によって

例えば

ウィルソン病の症状の1つに「カイザーフライシャー角膜輪」というのがある。

これは肝臓や胆嚢の働きが悪くなると、銅が蓄積されて目が青緑のような状態になる

ウィルソン病では,結果として肝および他の臓器に銅が蓄積する。肝症状または神経症状が出現する

MSDマニュアルより引用

爪は、肝の状態が出るので参考になる

爪で簡単判断!

全ての蔵府の機能を統括し、腎に熱を供給する代わりに腎から津液が送られ、覚醒睡眠のリズムを保ち、血を循環させる機能

五行論→火

脾胃→促進

肺・大腸→抑制

西洋医学で例えると

心臓における循環機能、大脳高次神経系、自律神経系に当たる

①血脈を管理する

血の循環に作用して、血管を拍動する力を持つ(駆血)

宗気が助ける

②心は神志を管理する

神志(精神活動・思考)。メンタルを管理してる

神が宿るところと言われている

③汗は津液である

津液が汗に変化して、心の病変により発汗が見られる

④舌につながり、華は顔にある

5華は健康状態(色艶など)が現れるところです

顔や舌で健康状態がわかる。

食べた物を消化・吸収して気と水穀の精微を作り、肺から全身に送りる。血流をなめらかにして筋を作り、維持する機能を持つ。

五行論→土属性

肺・大腸→促進

腎・膀胱→抑制

脾は1つの季節を管理することなく中央を治めている

運化、昇精、統血作用

5味が起こるところ。

胃・大腸・小腸・三焦・膀胱→創廩の本(倉庫の根本)

営気を生じる場所

食べ物が胃に入ると水穀の精微を肝に送り、

そこで溢れた精・気が筋を滋養し、

水穀の気が心にそそぎ、

精微が血脈を滋養しする。

津液が胃に入ると水穀の精微を脾に送る

呼吸により清気を取り込み、真気を全身に散布させる。真気などから血を作り、防御作用の機能を持つ

5行論→金

腎・膀胱→促進

肝・胆→抑制

5蔵の中で一番上にある!

肺は衛気との関係が深く、肺陰は肺を滋養し栄養を与える「陰液」のことを言います。

相傅とは治節が起こるところとしている!

成長、発育、生殖を管理。水を温め、全身の水分代謝を調節し、呼吸機能を助け、精神機能を保持する機能をもつ。

五行論→水属性

肝・胆→促進

心・小腸→抑制

・水の代謝に大きく関係している。

・生命エネルギーの基礎となる精の貯蔵に深く関与する

精について参照

骨を管理し、髄を生じて脳を充す

髄を生成する。この髄は骨を養う作用がある

脳は髄質の最も豊富なところで「髄海」と呼ばれる

腎は耳に通じて、二陰を管理する

耳に通じているので、腎と聴覚は密接な関係がある。腎が安定すると、耳は五音が聞き分けることができる

二陰

前陰→生殖器、排尿機能

後陰→排便機能

腎の機能低下は水を停滞させる病気の原因になると言われている

腎の華は髪にある

髪は「血余」といわれ、腎気が大きいと艶があり、黒く潤っている状態

腎は先天の本

腎が生まれながらに持つ「腎精」は両親から受け継ぐもの。

先天の気と腎は成長・発育に必要不可欠なものということで、「先天の本」と表現される

命門が腎に関係するのは「難経」から始まっている。

右腎→命門

左腎→腎(先天の気を貯める)

命門の火

腎陰の中に「命門の水」が入り、腎陽の「命門の火」が温める

命門の火があるから体が暖かくなるという考え方。

→腰が冷えると体が冷える

心と腎はお互いに干渉しあっている。

心陽→腎陽 温め

腎陰→心陰 潤している

専用道路で「心火を抑制」、「温め、不要物を蒸化する」をおこなっている

→心腎相交〔≠心腎不交〕

現代医学では、敗血症のような病気を心腎連関症候群と呼ばれています。

例えば、心不全で腎機能が悪くなると、心不全の治療がうまくいかないなど

ちなみに

仮面ライダービルドにでてくる

グリスの決め台詞は「心火を燃やして……..ぶっ潰す」でした

肝→蔵血を管理

腎→腎精を管理

お互いに補完しあっているこれを「肝腎同源」という

精血同源とも言える

肝腎なこと→とりわけ大切なことを指す

西洋医学では、肝腎症候群(HRS)というものがあります。

進行した肝疾患を持つ人々の腎機能に影響を与える命の危険な状態。

形はない蔵。

6蔵6府の場合に登場する

心を包んで保護している。

巨使の官と言われ、喜びや楽しさが起こるところ。

黄帝内経素問 刺法論篇 では心包を「膻中」と表現している

ここでは深掘りはしないので別の機会に!

アメリカで流行しているASMRですが、最近は日本でも注目が集まっています。不眠症・ストレスで寝れない人が夜にリラックスして眠れるようになるASMRを解説していきます! 声優として活躍している「小岩井ことり」さんがASMR ... ]]>

アメリカで流行しているASMRですが、最近は日本でも注目が集まっています。不眠症・ストレスで寝れない人が夜にリラックスして眠れるようになるASMRを解説していきます! 声優として活躍している「小岩井ことり」さんがASMR ... ]]>

アメリカで流行しているASMRですが、最近は日本でも注目が集まっています。

不眠症・ストレスで寝れない人が夜にリラックスして眠れるようになるASMRを解説していきます!

声優として活躍している「小岩井ことり」さんがASMRレーベルを立ち上げ、広める活動をしています。

実際に聞くと声の質やトーンが耳障りでなく、リラックスできるASMRでした。

さすがプロは違いますね!

ASMRを作る人をASMRIST(アスマーリスト)というそうです

作る人をASMRIST(アスマーリスト)っていうんだって!

AutonomousSensory Meridian Response

直訳すると

自律感覚絶頂反応

(じりつかんかくぜっちょうはんのう)

一般的な読み方は

「エー・エス・エム・アール」だが、

「アスマー(エイスマー)」

「アズマー(エイズマー)」

と呼ぶ傾向もある

聴覚・触覚・視覚的によって

深くリラックスした感覚現象。

・脳がゾワゾワするといった反応・感覚。

・頭から背骨までの疼くような感覚

・頭皮と首から心地よいチクチクする感覚。

など感じ方は人それぞれ。

経験したことがない人に説明するのは難しい

マッサージ、ヘアブラッシング

囁き、タッピング(柔らかい音)

自然の音などがある

最近、研究が始まったのでわからないことが多いが、経験談ベースの話で人によって現象が異なるのがポイント!

前脳基底部に位置し、報酬系と機能的に関連する側坐核(NAcc)を含む、フリソン(音楽的な寒気)中に活性化される複数の脳領域もASMR中に活性化されることが示されています

ASMRを経験した人は、マインドフルアテンション(MAAS)・ アウェアネススケールなどの

マインドフルネスの指標でより高いスコアが確認された。

ASMRと不安の軽減との直接的な関連を調査した既知の公表された研究はないが、

不安の心理的および生理学的症状はASMRを経験した後に減少することが示されています

ASMRを経験すると、

マインドフルネス瞑想中にみられた

・皮膚コンダクタンスの増加

・心拍数の減少

・ポジティブな影響が増加

・ネガティブな影響が減少

することが確認された。

要するに、

「マインドフルネスと同じような効果を持つ ︎」

︎」

ということ。(研究より)

瞑想が苦手な人にとっては朗報だね!

2015年スウォンジー大学心理学部

「エマLバラット、ニックJデイビス」

の研究によると合計475人の参加者を対象に行われた研究をご紹介します

・エンドルフィン

脳や神経に分泌される化学物質で、

痛みやストレスを軽減効果

「陶酔感」の原因と考えられる。

・オキシトシン

「愛のホルモン」として有名です。

「チクチクする」の原因と考えられる

・セロトニン

ストレスを軽減、リラックス効果を上げ、眠りを誘発する。

・ドーパミン

モチベーション、報酬、記憶、注意のために重要な物質で中毒の原因にも

ASMRの感覚を味わいたくて、ハマってしまう原因だと考えます

不眠症の人の睡眠を助けることが知られています。

98%がリラックスする為に使用

82%が睡眠目的で使用

70%がストレス緩和目的で使用

ほとんどの人が寝る前にASMRを使っていました。

「ASMRが気分に影響があるか?」

と聞かれた時、参加者回答は

80%:影響があった

6%:影響はない

時間とうつ状態の分散分析をこなうと、気分に対する効果が見つかりました。

ASMRメディアを利用していた時が最も気分が良く、気分尺度は78(0〜100)

気分への影響は数時間かけて減少した。

※気分スコアは0~100の範囲で、0はこれまでで「最悪な状態」、100は反対に「最高の状態」

「うつ病のリスクの高い人は、時間の経過とともにスコアが急速に低下した」

うつ病傾向の強い人がASMRをやると、かなり効果がある!

38人の慢性的な痛みを訴える人が改善したと報告しました。

ASMRの前、最中、直後、3時間後の報告を分析した結果。

慢性疼痛症状は

前・最中→有意差あり

→3時間後→差が維持

最中・直後→有意差なし

中・3時間後→差は無し

うつ病に一時的な気分の緩和をもたらし、ストレスを軽減させるために使っていることがわかりました。

中等度〜重度のうつ病を示唆している個人は、うつ病のない人よりも高いポジティブ効果が期待できるので、周りにいたら進めてみてください!

慢性的な痛みの症状に苦しんでいる人も

ASMR後の数時間は不快感が大幅に軽減されている

影響を受けやすい人には、かなり一貫した一連のトリガーによって誘発される可能性があります。

気分や痛みの症状の改善におけるASMRの報告された利点を考えると、ASMRは、瞑想やマインドフルネスと同様の潜在的な治療手段として、さらなる調査が必要であることを示唆します。

と結論つけています。

いかがでしたでしょうか?

日本ではまだまだ知られていませんが、声優さんが力を入れる!という事はASMRが僕たちの生活の一部になる可能性は近くまで来ているのではないでしょうか!

今後もASMRの情報発信していきます。

ASMR ことねいろ

小岩井ことりさん

出演作品

青の祓魔師(吉国)

のんのんびより(宮内れんげ)

からかい上手の高木さん(真野ちゃん)

アイドルマスター ミリオンライブ!(天空橋朋花)など

臓腑の意味について解説していきます。まだ、RPGで言うと世界観の設定なので頑張って覚えていきましょう。 ここからは「ヒーラー」として重要な内容になっていきます! 注意してほしいのが現代医学と違いがあるということです。例え ... ]]>

臓腑の意味について解説していきます。まだ、RPGで言うと世界観の設定なので頑張って覚えていきましょう。 ここからは「ヒーラー」として重要な内容になっていきます! 注意してほしいのが現代医学と違いがあるということです。例え ... ]]>

臓腑の意味について解説していきます。

まだ、RPGで言うと世界観の設定なので頑張って覚えていきましょう。

ここからは「ヒーラー」として重要な内容になっていきます!

注意してほしいのが現代医学と違いがあるということです。

例えば、心は「心臓」と同じように血液の循環をよくする機能がありますが、東洋医学の「心」には精神をコントロールするという働きがあったりします。

まずは蔵府の理解をしましょう!

蔵は正気を宿し、分泌を管理する

府は飲食物を消化・輸送して津液を循環させる

奇恒の府は「形は府、機能は蔵」

「脳・髄・骨・脈・胆・女子胞」がある

「五臓六腑に染み渡る」という風に日本では言いますが東洋医学では6蔵6府が使われます。

5行の対応である5蔵5府は下の表で対応しています。

・蔵が陰、府が陽になる

・上下で表裏の関係になる

| 蔵(陰) | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| 府(陽) | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

「表裏の関係」は肝に影響が出たら胆にも影響が出るということです!(面白い)

あれ」?1蔵1府足りなくない?

心を包むもので「心」と「肺」が入るところと言われている

胸中にあり、膻中という

現代の解剖学的には「心嚢」や「胸膜」がこれに近い存在になる

三焦は

・一定の形・部位がなく機能として存在している

・循環、呼吸、生殖機能に関係している

・心の熱の元となり、皮下組織、臓器の毛細血管ともとらえられる

現代の解剖学では、膵臓や内分泌系に当てはまるのではないかと言われている。

三焦はお水の流れってイメージ

脾は消化液の分泌

肝臓は胆汁分泌

肺と大腸、心と小腸については納得のいく説明ができていない。

胃は消化管の運動

胆は貯蔵と排泄

府は「奇恒」と「伝化」に分けられる

陰精を貯蔵して出さないもの

形態は「府」だが、機能は「蔵」といえるもの 脳・髄・骨・脈・胆・女子胞が当てはまる

脳・髄・骨・脈・胆・女子胞が当てはまる

水穀を受け取り、送る

6府の気が通る道を「気街」という

主な通路は胸、頭、腹、脛がある

胃、大腸、小腸、 三焦、膀胱が当てはまる

胃、大腸、小腸、 三焦、膀胱が当てはまる

精神活動を取り巻く重要な要素が

「徳・気・生・精・神・魂・魄・心・意・志・思・智・慮」

の13個が挙げられる。

人になるまでのプロセスを説明していると思います。

5蔵は体の健康と体内を守る生理的機能とされている

(黄帝内経素問 脉要精微論より)

睡眠負債とは 睡眠不足とも言います。充分な睡眠が取れていないと、それが借金のように積み重なり体にいろいろな影響を与えます。大きな睡眠負債はからだ・精神的な疲労になる可能性が高くなります。2種類の睡眠負債に分類されます。 ... ]]>

睡眠負債とは 睡眠不足とも言います。充分な睡眠が取れていないと、それが借金のように積み重なり体にいろいろな影響を与えます。大きな睡眠負債はからだ・精神的な疲労になる可能性が高くなります。2種類の睡眠負債に分類されます。 ... ]]>

睡眠不足とも言います。

充分な睡眠が取れていないと、それが借金のように積み重なり体にいろいろな影響を与えます。

大きな睡眠負債はからだ・精神的な疲労になる可能性が高くなります。

2種類の睡眠負債に分類されます。

詳細は科学的に議論されている分野ですが、睡眠負債はまだ障害と認定されていません。

睡眠負債はよく言われる「寝溜め」の効果はないと言われています。

毎日、良い睡眠をとるしかないのです。

断食はSCAでもやりましたよね?

睡眠も「断食できる!」と思っている人がいます。

むしろ、「寝ずに仕事する」人はこれにカテゴライズされると思います。

睡眠に否定的な大学生(東京芸術大学生徒)が対象で、ひたすら寝ずに起きてもらう。

記録は100時間(4日間)。

4日目の幻覚は起きている状態で「脳が寝ていた」のが原因ではないかと言われています。

寝不足になると起きていても10秒程

「脳が寝ている状態」

になることをマイクロスリープと言います。

言い方を変えると、脳が「起きていること」を危険と判断して、強制的に睡眠モードに入ることです.

睡眠不足の兆候と言っても良いでしょう。

「睡眠不足症候群」という病名が睡眠国際分類に出ています。

ここに診断基準も載っているので、確認してみてください!

毎日、睡眠負債を少しずつ貯めていくと、脳が酩酊状態(酔った状態)と同様の動きになることが実験でわかっています。

睡眠負債では前頭葉の働きは大きな影響が出てきます。

前頭葉は感情コントロール、意思決定、論理的に考える、注意力、空気を読むなど

日本の医師1,803人を対象の当直明け(夜勤)のパフォーマンス低下調査では、恐ろしい結果が出ています。(日本における睡眠負債の現状・問題点より)

2014年のカリフォルニア大学の研究では、睡眠時間6時間以下の人は風邪をひく確率が4倍以上高いとう結果が報告されています。

2005年コロンビア大学の発表では、

32~59歳の男女8,000人を対象調査で、平均7~9時間寝ている人に比べて

5時間の人は50%

4時間以下は73%

も肥満率が高かったそうです。

「グレリン」とういう食欲増幅ホルモンの分泌量が約15%も多く、

「レプチン」という食欲減少ホルモンが15%少ないことが明らかになりました。

糖質を脳が求めると最悪です。

ラーメン、スナック菓子などに手を出してしまうのが15%高くなるということですから、好きな人はブレーキかけられませんよね。

ダイエットしたければまず、しっかり寝る!

睡眠時間が短いと、

・交感神経が亢進

・副交感神経が減退

しているので血液の流れが悪くなります。

くま、しみ、汚れ、ハリ、ツヤがなくなる原因になるのです。

また、血管収縮により血圧も上がりやすくなるので注意が必要です。

睡眠障害はアルツハイマーの罹患率を増やすこともわかっています。

これは、脳の中にアミロイドベータというゴミが溜まり、寝ることで、流されて綺麗な状態になるのですが、睡眠が短いとしっかりと洗い流す事ができなく、残ってしまいます

日本の現状

OECD加盟国のうち、日本人の睡眠時間はワースト1位(2019調)

令和元年「国民健康・栄養調査」の結果から、1日の平均睡眠時間(1ヶ月)のアンケートで

よく聞いた事があるかもしれませんが、自分が勘違いしているだけの可能性がありますのでしっかり確認していきましょう。

「5時間未満の睡眠でも、日中に眠気を感じず、心身に影響がない人のこと。」

有名人

スティーブ・ジョブズ(アップル)

明石家さんま(芸人)

尾田栄一郎(漫画家)

二木謙三(医師)

ナポレオン(革命家)

エジソン(発明家)

など

性格

外向性が高く、くよくよしないで失敗しても切り替えが早い楽観的な人が短い傾向に

(睡眠と科学,東邦大学名誉教授 鳥居鎮夫より)

9時間以上眠らないとからだがスッキリとしない人のこと。

有名人

アインシュタイン(学者)

イチロー(野球選手)

メッシ(サッカー選手)

クリスティアーノ・ロナウド(サッカー選手)

性格

内向的で、生真面目でいつも反省が多い人は長い傾向に。

(睡眠と科学,東邦大学名誉教授 鳥居鎮夫より)

今回は東洋医学で1番と言っていいほど大事な「気・血・津液」について解説します。これは全世界共通認識で起こった概念とも言えます本来、ここに「精」と言うものが入ってきます 一言で「生きるのに必要な要素」 ちょいむずで「生体の ... ]]>

今回は東洋医学で1番と言っていいほど大事な「気・血・津液」について解説します。これは全世界共通認識で起こった概念とも言えます本来、ここに「精」と言うものが入ってきます 一言で「生きるのに必要な要素」 ちょいむずで「生体の ... ]]>

今回は東洋医学で1番と言っていいほど大事な「気・血・津液」について解説します。

これは全世界共通認識で起こった概念とも言えます

本来、ここに「精」と言うものが入ってきます

一言で

「生きるのに必要な要素」

ちょいむずで

「生体の恒常性を維持する要素で、病理学的概念」

これらが全身を順調に全身を巡ることによって、生命活動を維持している。

逆に渋滞すると、病気・不調につながると考えていいでしょう

ここで分かりやすいのが「ドラゴンボール」です

シュワンシュワン黄色いものを纏ったり、飛ばしたりしますがあれが気です!

悟空を頭に浮かべながら聞いてください!(ベジータでもいいですが、ヤムチャはやめましょう)

①構成

宇宙を構成する全てのものは「気」で構成される。

その為、小宇宙である人間も「気」で構成される。

②変化

活動性・運動性など常に動き変化していく。

昇降・上下運動、発散・収納などいろいろな動きをすることを「昇降出入」と言う

③機能

陽気や腎を通る気を「腎気」など言ったりします。

人の命と自然環境には、親密な相通じる関係がある(天人相応)

例えば

天気が悪いと、気分も悪くなる

雨が降ると、腰が痛いなど

空気みたい…だけどちょっと違う

気の特徴は

「全ての物を構成して、常に動き・変化するもの」

本題に入る前に

東洋医学では、気が無くなることが死になります。

逆に、気を永遠に循環させることができれば「不死身」になります。

普通の人は「病気」「老衰」などで気を使い果たしますが、一体どこから生まれてくると思いますか?

答えは

親から受け継ぎ、「生まれた時から決まっている」

言い方を変えると

生まれた時から気の「絶対量が決まっている」と言うことです。

要するに、オギャーと産まれた時が一番気がある状態ということです。

そこから右肩下がりに下がっていきますが、

下がり方は不摂生、病気、生活によって下がり方が変わります。

例えば

運動をしてバランスの良い食事をとっている人は緩やかに右肩下がりになります。

夜にカップラーメン・甘いものを食べ、夜更かしして一日中動かない人はジェットコースターのように下がります

あくまで例えですが。

これを「先天の精」「腎精」と言います。

先天の精(腎精)は決して増えることはありません。

現代で言うと「テロメア」に近いと思います。

気が体に入るプロセス

飲食物を「水穀」

空気(酸素)のことを「清気」

と言います。

体の中に入ると

・水穀→消化・吸収ルート

・清気→呼吸ルート→最終的に「真気(元気)」になる

に分かれていきます。

気の運行は、天地・陰陽・四時、五行に対応しています

各、臓腑の特徴で詳しくやります。

真気になった後、胸中に集まり、咽頭部を循環する

心拍運動、呼吸運動を促進させる効果がある。

呼吸となって、出入りをしている(吐く3、吸う1の割合)

営気

脈管内で栄養作用を持つ。

津液を作り、血に変化させ(組成成分含む)全身を栄養する能力もある

衛気

脈管外で防御と温める作用を持つ

体の外部を保護し、体内を温めて活動を支える。

三焦はお水の流れをコントロールしているものと言われています。

言葉とおり、3つに分かれ、上焦・中焦・下焦に分類されます。

上焦→衛気が起こる

中焦→営気

下焦→糟粕の分別

番外編は覚えなくてもOK!

要するに

ドラゴンボールで言うと「気」

ナルトで言うと「チャクラ」

これは外側にある物ですが、内側から作られて外側に放たれているものと考えるとわかりやすいですね。

悟空は

よく食べる→水穀を取り込む

修行→清気を取り込む

強くなる(気が大きくなる)

では、サイヤ人と照らし合わせてみましょう!

6個の特徴

①大量に食べたものをすぐに栄養にする(栄養作用)

②血液や筋肉を発達させる(推動作用)

③筋肉にエネルギーを送り、超人的な動きをする(温煦作用)

④敵からのダメージを軽減させる、止血(防御作用)

⑤血液を止める、漏らさないようにする(固泄作用)

⑥汗に変えて環境に適した体温調節をする(気化作用)

サイヤ人などは真気をまとったり、飛ばしたりしていることになりますね!

ドラゴンボールは分かりやすい例です!

生きるのに必要な要素であり、全身を巡って栄養するのが気の働きになります!

以上、気の説明でした!

ありがとうございました( ´∀`)